免許更新で焦らない!深視力検査に一発合格するコツを解説

運転免許の更新や取得で突然立ちはだかる「深視力検査」。

とくに中型・大型・けん引免許の更新時には避けて通れず、「三本の棒が動いてるけど、どれが真ん中?」と戸惑った経験がある人も多いのではないでしょうか。

視力には自信があっても、“距離感”を測る力=深視力はまた別の能力。

検査に一度落ちると再検査や眼鏡の作り直しが必要になることもあり、事前対策がとても重要です。

この記事では、免許更新で失敗しないための深視力検査の合格ポイントを、初めての人でもわかりやすく整理しました。

当日のコツや事前トレーニング方法に加え、もし落ちてしまった場合の対応策や、自宅でできる練習法まで網羅しています。

「視力に自信がなくて不安」「何度も落ちたくない」と思っている方は、ぜひ最後までチェックして、確実に一発合格を目指しましょう!

目次

深視力検査とは?検査方法と必要な視力基準

中型・大型・けん引などの運転免許を取得・更新する際、多くの人がつまずくのが「深視力検査」です。

一般的な視力検査とは異なり、空間の奥行きや距離感を測定するこの検査は、経験がないと戸惑うことも少なくありません。

「深視力って何?」「どんな検査をされるの?」と不安に感じている方も多いはず。

ここでは、深視力検査の具体的な内容や流れ、合格基準、どの免許で必要になるかなどをわかりやすく解説します。

これから受検する方はもちろん、再検査に不安がある方にも役立つ情報をお届けします。

深視力とは何か?立体視・奥行き感を測る検査

深視力とは、物体との距離感や奥行きを正確に把握する視覚能力のことです。

通常の視力検査では近視や遠視など、単眼での視力を測定しますが、深視力は両眼視機能により得られる空間認識力を測ります。

車間距離の把握や追い越し時の距離感を正しく判断するために、特に大型車両やけん引車両の運転者には必須の能力とされています。

この検査は、日常生活ではあまり意識しない「立体視」の力を正確に測定するため、一度の検査で戸惑う人も多いのが特徴です。

免許更新で深視力が必要な免許の種類|中型・大型・けん引など

深視力検査は、以下のような一定の運転免許種別で必要になります。

- 中型免許(8t以上)

- 大型免許

- けん引免許

- 第二種免許(旅客運送など)

これらの免許を新たに取得する際や、更新する際には、必ず深視力検査をクリアする必要があります。

つまり、たとえ過去に免許を持っていても、更新時にこの検査で不合格になると再取得が難しくなったり、免許更新自体ができなくなるリスクがあるのです。

三桿法(三本の棒)を使った検査の流れと合格基準

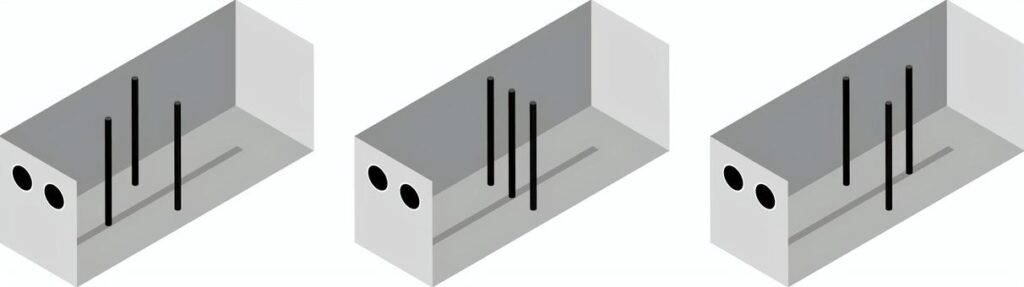

深視力検査で一般的に用いられるのが「三桿法(さんかんほう)」という方法です。

これは、以下のような手順で行われます。

- 3本の垂直な棒が奥に並んでいる

- 両端の2本は固定、中央の1本が前後に動く

- 動いている中央の棒が、両端と「一直線に並んだと感じた瞬間」にボタンを押す

この検査を3回実施し、3回中2回以上で以下の基準を満たせば合格です。

- 誤差が2cm以内

つまり、わずかなズレでも不合格になり得るため、練習や準備がとても重要になります。

免許更新で深視力検査が求められる背景とは

深視力検査が免許制度に取り入れられた背景には、大型車両の運転リスクと社会的責任の大きさがあります。

大型トラックやバスなどの運転には、以下のような高度な判断力が必要です。

- 車間距離の把握

- 駐車・車庫入れでの正確な距離感

- 高速道路や狭い道でのスムーズな操作

これらを支えるのが「深視力=立体的な距離感の認識力」であり、それが乏しいと事故や接触のリスクが高まるため、更新時にも厳格に検査されるのです。

- 深視力は「免許更新の関門」だからこそ、正しい理解と準備が必要

深視力検査は、単なる視力とは異なり、立体感や距離を感じ取る力を測る検査です。

中型・大型・けん引免許を更新する際には、避けて通れない必須項目となっています。

三桿法という独特な検査方式で、わずかなズレも見逃されません。

だからこそ、検査内容をしっかり理解し、事前に対策しておくことが合格の第一歩です。

深視力検査に合格するための事前準備と当日のポイント

中型・大型・けん引免許などの更新時に求められる深視力検査。

三桿法という特殊な検査方法に慣れていないと、多くの人が不安を感じるポイントでもあります。

ただし、事前に正しい準備を行い、検査当日のポイントを押さえておけば、深視力検査も十分にクリア可能です。

ここでは合格率を高めるための具体的な準備と実践のコツを解説します。

検査前日は睡眠と目の休養がカギ

深視力検査では、両目のバランスや調整力が問われます。目の疲労や睡眠不足はピント調整に悪影響を及ぼすため、検査前日はしっかりと睡眠をとり、目を休ませる時間を確保することが非常に重要です。

スマートフォンやパソコンの長時間使用は控え、ブルーライトを避けて目の緊張を緩めておきましょう。

眼鏡・コンタクトの度が合っているか確認しよう

視力矯正器具を使用している場合、レンズの度数が現在の視力に合っていないと深視力にも大きく影響します。

とくに左右の視力差があると、正確な奥行き把握が困難になることも。

免許更新前には眼科や眼鏡店で視力チェックを行い、必要であれば深視力対応の眼鏡に調整することをおすすめします。

緊張を避ける!深呼吸でピントのブレを防ぐ方法

検査本番で緊張してしまうと、視線がぶれやすくなり、中心の棒が見えにくくなることがあります。

そんな時は一度深く呼吸をして、目と首の力を抜くことが大切です。

落ち着いた状態で検査に臨むと、視線の安定感が増し、棒の動きが把握しやすくなります。

視線は左右の棒を中心に集中し、焦って動きを追わないよう意識しましょう。

初めて受けるなら眼鏡店や教習所で事前体験を

深視力検査は慣れないうちは非常に難しく感じる検査です。

初めての方や前回苦戦した方は、事前に練習できる施設の利用がおすすめです。

深視力計を備えた眼鏡店や自動車教習所で実際の検査と同じ環境を体験することで、距離感の掴み方や目の使い方に慣れることができます。

1~2回練習するだけでも、本番での緊張が大きく軽減されます。

▽深視力検査は「慣れ」と「準備」が合格への近道

深視力検査は、一見難しそうに思えても、事前準備と落ち着いた対応で十分に乗り越えられる検査です。

ポイントは以下の通りです。

- 前日は目を休ませ、十分な睡眠を取る

- メガネやコンタクトは視力に合っているか確認

- 緊張をほぐすための深呼吸と姿勢意識が効果的

- 初めての方は眼鏡店や教習所での練習が有効

こうした対策を意識的に取り入れることで、本番でも落ち着いて臨むことができます。

合格のカギは「視力」だけでなく、「視線の使い方」や「メンタルの整え方」にもあるということを、ぜひ意識して取り組んでみてください。

深視力検査のコツと目の使い方

深視力検査で合格するためには、単に視力が良いかどうかだけでなく、検査に慣れているかどうか、そして正しい視線の使い方を理解しているかが非常に重要です。

特に、三桿法(三本の棒を見て奥行きを判断する検査)では、焦点をどこに合わせるか、目線をどう安定させるかが結果を大きく左右します。

このセクションでは、検査で緊張してしまう方や、過去に落ちてしまった方に向けて、実践的なコツと視線の使い方を紹介します。

コツ①:左右の棒に意識を集中して中心を捉える

三桿法では、左右の固定された棒に対して、真ん中の可動式の棒が前後に動きます。

このとき、左右の棒の奥行きを基準にして中央の棒の位置を見極めることが合格のポイントです。

全体をぼんやり眺めるのではなく、左右の棒に意識を集中させることで、中心棒が「手前」か「奥」かをより正確に感じ取れるようになります。

コツ②:ぼんやり見ずに焦点を合わせる訓練を

人によっては「焦点が合わない」「真ん中の棒がボヤける」といった感覚を持つことがあります。

これは視線が定まらず、目の奥行き感覚(立体視)が正しく働いていない状態です。

普段から1点を見続ける練習や、遠近感を意識したトレーニング(例:遠くと近くを交互に見る)を繰り返すことで、焦点のコントロール力を高めることができます。

コツ③:首や姿勢をまっすぐに整えて検査に臨む

意外と見落とされがちなのが身体の姿勢です。頭が傾いていたり、椅子の高さが合っていなかったりすると、視線の角度がずれて奥行きの判断に悪影響を及ぼします。

検査前には椅子の位置を調整し、背筋を伸ばして真っ直ぐ正面を見るようにしましょう。

ほんの少しのズレが判断ミスにつながるため、身体全体のバランスを整える意識も重要です。

コツ④:チラ見や瞬きでズレない視線コントロール術

三桿法の検査では、「真ん中の棒が見えにくい」と感じたときに、目線を動かして探ろうとする「チラ見」や、何度も瞬きをして確認しようとする動作が起こりがちです。

しかしこれはかえって視線の安定を崩してしまい、距離感の誤認につながります。

深視力検査では一度視線を定めたら、視点をずらさずに集中することが基本。瞬きは必要ですが、意識的にゆっくりと自然に行うように心がけるとよいでしょう。

▽視線をコントロールできれば深視力検査は怖くない

深視力検査は「苦手意識」を持ってしまうと、本来の感覚が働かなくなってしまいます。

だからこそ、焦らず、視線と姿勢を整える意識が何よりのカギになります。

- 左右の棒を意識して中心を捉える

- 焦点を合わせるトレーニングを日頃から行う

- 姿勢と首の角度をまっすぐにキープ

- 視線を安定させて、無駄な動きを避ける

これらのポイントを意識して検査に臨めば、視力以上に「目の使い方」が合否を左右することが実感できるはずです。

合格のためだけでなく、安全運転を継続するためにも、正しい目の使い方を身につけましょう。

自宅でできる深視力トレーニング方法

深視力検査で不合格になる多くの方は、「距離感がつかめない」「ピントが合いづらい」といった漠然とした不安を抱えています。

とはいえ、眼科や教習所へ頻繁に通うのは難しいという人も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、自宅で簡単にできる深視力トレーニングです。

このセクションでは、日常生活の中で手軽に実践できる方法を中心に、視覚の立体感覚を鍛える具体的な練習法を紹介します。

指を使った簡易トレーニングで立体感を養う

もっとも手軽にできるのが、「指トレーニング」です。人差し指を顔の前に立てて、背景と交互に視点を移動することで、遠近感とピント調整機能を鍛えることができます。

両目で見たときに背景が二重に見えたり、指が浮いて見える場合は、両眼視機能がしっかり働いている証拠。

短時間でも集中して行えば、立体視の感覚が徐々に鋭くなっていきます。

距離感を測る練習法|目測・目標物を交互に見て調整

目の前に複数の物体(たとえばペットボトルやコップなど)を並べ、それぞれの距離を目測で予想→実際に定規などで測るという練習も効果的です。

「感覚」と「実際の距離」のズレを認識することで、脳と視覚の協調性を強化できます。

また、動く目標物(振り子やおもちゃなど)に焦点を合わせる練習も、深視力検査で必要な「動く対象を見極める能力」の向上につながります。

ピント調整トレーニングで反応スピードを高める

遠くと近くを交互に見る「遠近ピント合わせトレーニング」も、視覚機能を柔軟に保つうえで重要です。

たとえば、窓の外の景色と指先の先端を交互に見るようにすると、目の筋肉(毛様体筋)が鍛えられ、ピントを瞬時に合わせる能力が高まります。

この反応スピードが深視力検査の合否に直結するケースもあるため、定期的に行っておくと安心です。

長期的に取り組むことで深視力の安定性が向上

深視力は一朝一夕で身につくものではありません。日々の積み重ねが、合格の確率を大きく左右します。

たとえば、スマホやパソコンを使う時間を減らす、1日10分のトレーニングを習慣化するといった地道な取り組みが、目の安定性と持久力を育ててくれます。

また、視覚トレーニングアプリやトレーニング用の市販グッズも活用すると、より効率的にスキルアップが可能です。

▽日々の習慣が合格への近道に

深視力検査の合格は、視力そのものだけでなく「距離感」「ピント」「視線の安定」など複合的な要素の訓練がカギになります。

- 指や日用品を使った立体視トレーニング

- 距離感のズレを認識する目測練習

- ピントを素早く合わせる視線移動練習

- スマホ時間を控えるなどの目のケア習慣

これらのトレーニングを継続的に取り入れれば、視覚機能の向上だけでなく、運転時の安全性アップにもつながります。

免許更新を控えた方はもちろん、大型免許やけん引免許取得を目指す方にも役立つ実践法ですので、ぜひ今日から取り入れてみてください。

深視力検査に落ちたら?対策とリカバリー法

深視力検査は、大型・中型・けん引免許などの更新や取得で避けては通れないハードルです。

視力が良くても、「距離感がつかめず」検査に落ちるケースは少なくありません。

この記事では、不合格になった場合の具体的な対応策や再検査に向けた改善方法について、わかりやすく解説します。

焦らず確実に準備を進めれば、再チャレンジでの合格も十分可能です。

再検査までに取り組むべきポイントと改善策

まず、深視力検査で不合格となった場合、多くの運転免許センターでは当日もしくは後日に再検査の機会が設けられています。

その期間内に再挑戦できるよう、すぐに以下の対策を講じましょう。

- 目を休ませる – 目の疲れは深視力に影響します。再検査までの数日は、スマホやパソコンの使用を控え、十分な睡眠をとりましょう。

- 眼鏡店で深視力計測を試す – 深視力検査器を設置している眼鏡店で、再現トレーニングが可能です。

- 距離感を養うトレーニング – 指を使った簡単なトレーニングでも、効果があります。

眼鏡を変えるだけで通る?深視力用レンズの活用

通常の視力検査には問題なく合格していても、深視力検査だけ苦手という人は意外と多いもの。

その原因のひとつが、左右の視力バランスの崩れや矯正不足です。

眼鏡の度数や焦点距離を見直すだけで、検査に合格できるケースも少なくありません。

とくに「深視力用レンズ」と呼ばれる、両眼視に最適化された眼鏡は、視差感覚を補正する効果があり、多くの眼鏡専門店で相談が可能です。

費用は通常のメガネよりやや高くなるものの、「合格しなければ免許失効」という状況では、十分に検討する価値があります。

度数調整+トレーニングで再チャレンジする手順

深視力に特化した眼鏡を使うだけでなく、日々のトレーニングとセットで対策を進めることが重要です。

具体的には次のような手順で再チャレンジに備えましょう。

- 眼鏡・コンタクトの度数を調整 – 左右の度数差が小さいかを確認し、必要なら再調整。

- トレーニングを継続 – 自宅での指トレーニングや目測練習で距離感を養う。

- 検査直前の状態を整える – 緊張を和らげ、首と目の位置を固定して挑む。

- 再検査のタイミングに注意:直前でなく、体調のよい日を選ぶ。

このように準備を整えた上で再検査に臨めば、初回より格段に合格の可能性が上がります。

免許更新の期限と検査不合格時の注意点

視力検査に落ちた場合でも、すぐに免許が失効するわけではありません。

更新期間の最終日までに再検査に合格すれば問題ありませんが、期間内に手続きを完了しないと失効扱いとなってしまいます。

また、更新センターによっては当日の再検査に限られるケースもあるため、必ず案内された日程を確認し、早めに動くことが大切です。

再検査の日程が合わない場合は、別会場での更新を検討するのも一つの手です。

▽深視力は“落ちてからが本番” 再挑戦での合格を目指そう

深視力検査は一発で合格できる人ばかりではありません。

しかし、原因を見極め、適切に対策すれば合格は十分可能です。

- 目の休息と体調管理

- 眼鏡やコンタクトの度数調整

- 自宅での距離感トレーニング

- 緊張を抑える心構えと姿勢

これらをしっかり意識して、次の検査に向けて準備を整えましょう。焦らず着実に対策すれば、免許更新も無事クリアできます。

視力と深視力に影響を与える身体の条件

深視力検査で苦戦する理由は、単に視力の問題だけではありません。

目の構造的な特徴や身体の状態、年齢による変化などが深視力に大きく影響します。

この章では、「片眼視」「斜視」「左右の視力差」「眼疾患」「加齢」など、身体的な条件が深視力に与える影響とその対策方法について詳しく解説します。

片眼視・斜視・左右差の影響と対策

深視力は、両眼で立体感や奥行きを把握する「両眼視」という機能に支えられています。

このため、片目だけで見ている状態(片眼視)や、斜視・左右視力差が大きい場合は深視力が正確に測れないことがあります。

- 片眼視の場合 – 深視力検査は非常に不利で、ほぼ通過は困難です。免許区分によっては取得や更新ができないケースもあります。

- 斜視や左右視力差 – 両目で物を見る際に「ずれ」が生じ、中央の棒の位置を正確に把握できない原因になります。

対策としては、

- 眼鏡で左右の視力差を均等に調整する

- プリズム眼鏡の導入を検討する

- 定期的な視能訓練(ビジョントレーニング)で改善を目指す

などが有効です。

眼疾患や加齢による深視力低下への備え

加齢による視覚機能の衰えは、深視力にも大きな影響を与えます。

特に以下のような疾患がある場合、注意が必要です。

- 白内障 – 視界のぼやけが深視力に直結します。

- 緑内障 – 視野が欠けて見えない部分があると、正確な奥行き感を掴むのが困難です。

- 黄斑変性や糖尿病網膜症 – 視力の質が落ち、細かい判断が鈍くなります。

また、加齢による調整力(ピントを合わせる力)の低下も、深視力の合格を難しくする要因の一つです。

備えとしては、

- 定期的な眼科検診

- 適切な眼鏡やコンタクトの使用

- 目の酷使を避け、休息をとる生活習慣

が挙げられます。

深視力検査に向けた目の健康管理とは

深視力を維持・改善するには、日々の目のケアとトレーニングが不可欠です。

以下のような習慣を心がけると良いでしょう。

- 長時間のスマホ・パソコン作業の合間には、20秒間遠くを見る「20-20-20ルール」

- ブルーライトカットレンズや画面フィルターの使用

- ビタミンA・C・Eを含む食材(にんじん、ほうれん草、ブルーベリーなど)の摂取

- 夜間の読書や作業は明るい照明で行う

さらに、大型免許などで深視力検査が必要な場合は、日常的に立体視を意識したトレーニングを取り入れることで、本番でも落ち着いて挑めるようになります。

▽身体の条件を理解し、深視力検査への備えを万全に

深視力は、単なる「視力」ではなく「立体を見る力」であり、視覚機能全体のバランスが問われます。

以下の点に注意して、しっかり対策しておきましょう。

- 片眼視・斜視・左右差がある場合は早めに眼科相談を

- 加齢や疾患による影響には、検診と補正で対応する

- 日々の目の使い方・休め方を意識して健康管理を行う

深視力の検査は、“目の質”のチェックでもあります。

自分の身体条件を理解し、正しい備えをすれば、免許更新や取得時にも落ち着いて合格を目指せます。

深視力で変わる“運転の安全性”とプロドライバーの意識

大型車やけん引車などを運転するプロドライバーにとって、深視力(奥行きを正確に把握する力)は「命を守る感覚」とも言えます。

深視力検査に合格することは単なる免許更新の条件ではなく、日々の運転における安全確保に直結する重要な要素です。

この記事では、深視力と運転の安全性の関係を掘り下げ、プロとしての自覚を持つうえでの「見え方の意識改革」について紹介します。

大型免許取得者に求められる距離感覚と安全意識

深視力が要求される理由は、大型車両特有の長い車体・死角の多さ・制動距離の長さにあります。

とくに以下のような場面で、深視力の正確さは事故を防ぐカギになります。

- 信号停止時に前車との間隔を安全に保つ

- 狭い道路やバック走行で壁や障害物との距離を測る

- 高速道路での合流や車線変更時に十分な間隔を取る

つまり、大型免許保持者は空間把握力と奥行き認識に優れた「距離感覚」が求められるということです。

深視力はそれを支える感覚であり、鍛えるべき「職能の一部」と言っても過言ではありません。

深視力検査を通じた「見え方」のセルフチェック習慣

深視力検査に取り組むことで、運転者は自身の視覚的な反応の鈍さや左右差、集中力の状態に気づくきっかけを得られます。

検査に引っかかった方の多くが、

- 自覚のなかった視力左右差や焦点のブレ

- 疲労や睡眠不足による判断力低下

- 緊張でうまく距離が掴めない感覚

に直面し、それを機に視力矯正や生活習慣の改善に取り組んでいます。

定期的な深視力チェックは、運転技術だけでなく“自分の状態を把握する感覚”を育てる訓練にもなります。

特に長距離運転が多いプロドライバーにとっては、事故リスクの早期察知にもつながります。

合格だけが目的ではない、安全運転のための深視力トレーニング

深視力検査を「通過すべきハードル」と捉えるのではなく、安全運転を支える技術の一部として継続的に鍛える姿勢が大切です。

具体的には以下のようなトレーニングが推奨されます。

- 毎日2〜3分、指先や物体を使って目標物との距離感を測る

- 左右の目を交互に使って視点を切り替え、目の柔軟性を保つ

- 後方確認・バック駐車時にも「距離感」を意識して目を使う

また、深視力が落ちてきたと感じたら「合格ライン」だけでなく「安全ライン」を意識して対策することも重要です。

見えにくくなってきた時点での対応こそが、安全運転の真価を問われる場面といえます。

▽深視力はプロ意識の証、安全運転への第一歩

深視力は単なる視力の一部ではなく、プロドライバーとしての安全意識・責任感を表す「感覚の資質」です。

まとめると以下の通りです。

- 大型車両の運転には、正確な距離感覚=深視力が欠かせない

- 検査は“見え方の癖”を知るセルフチェックのチャンス

- 継続的なトレーニングで安全運転力は確実に向上する

合格するための一時的な視力対策ではなく、「命を守る目の使い方」を意識することこそ、プロドライバーとしての自信につながります。

まとめ|深視力検査に自信を持って挑むために必要なこととは?

深視力検査は、中型・大型・けん引免許の取得・更新時に欠かせない重要なステップです。

単に「見える」かどうかではなく、正確に距離を判断する力=安全運転への意識そのものが問われます。

本記事では、検査の仕組みから合格のコツ、自宅でのトレーニング法や再検査への備えまでを詳しく解説しました。

最後に、深視力検査対策で押さえておきたいポイントを振り返っておきましょう。

- 検査の仕組み(三桿法)と合格基準を正しく理解する

- 睡眠・視力矯正・リラックスなどの事前準備を怠らない

- 視線の安定、姿勢、焦点の合わせ方など“技術面”も意識する

- 家庭でのトレーニングを継続することで安定感が養われる

- 落ちても焦らず、度数調整や体験検査などで着実に対応する

- 見え方のクセや視覚機能の変化に気づき、事故予防に活かす

深視力検査の合格はゴールではなく、安全運転のスタート地点。

合格を目指す過程そのものが、あなたの運転をより確かなものにしてくれます。

自信を持って検査に臨むために、今日からできる対策を始めてみましょう。