なぜ今、トラック運転手への転職が“狙い目”なのか?その理由とは

人手不足が深刻化する物流業界の中でも、トラック運転手への転職は今、大きな注目を集めています。

これまで異業種で働いていた方や、ドライバー経験がない未経験者にも、広く門戸が開かれるようになり、年齢や性別に関係なく「新たなキャリア」として選ばれるケースが増えているのです。

特に、未経験歓迎の求人が増加し、免許取得支援制度などのサポート体制が整ってきたことも追い風になっています。

また、働き方の多様化や、トラックのデジタル化・自動化といった業界の進化により、「体力勝負」や「長時間労働」といったイメージも変わりつつあります。

この記事では、未経験からトラック運転手へ転職する際に知っておくべきポイントや注意点、さらには将来のキャリア展望までをわかりやすく解説します。

「本当に自分でもなれるのか?」「どんな働き方ができるのか?」といった疑問を解消したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

トラック運転手は本当に未経験でも転職できる?

トラック運転手と聞くと「経験が必要」「体力がいる」「免許がないと無理」といったイメージを持つ人も多いかもしれません。

しかし現在、物流業界は深刻な人手不足に直面しており、未経験者にも大きなチャンスが広がっています。

実際に、未経験からスタートして活躍しているドライバーも多数存在し、各企業も育成体制を強化中です。

本記事では、「本当に未経験からトラック運転手になれるのか?」という疑問に答えるため、業界の現状や必要な条件、未経験者向け求人の見極め方などを詳しく解説します。

これから転職を考えている方にとって、安心して一歩を踏み出すためのヒントを提供します。

業界の人手不足と転職希望者への追い風

現在、物流業界は深刻な人手不足に直面しています。

特に中型・大型トラックのドライバー不足は顕著で、国土交通省の調査でも長距離輸送を担う運転手の高齢化と若年層の定着率の低さが指摘されています。

この背景により、未経験者の採用に積極的な企業が急増しています。

以前は経験者優遇だった業界でも、今では「一から育てる体制」を整える会社が増え、求人情報にも「未経験歓迎」「資格取得支援あり」といった記載が目立つようになってきました。

まさに今は、未経験からドライバーとして一歩を踏み出す絶好のタイミングと言えるでしょう。

普通免許しか持っていない場合の選択肢

「トラックの運転=大型免許が必要」というイメージがありますが、実は普通免許でもスタート可能な仕事もあります。

たとえば、2トン車などの小型トラックでの近距離配送は、普通免許(平成19年6月1日以前取得)で対応可能です。

また、多くの企業が中型・大型免許の取得支援制度を設けており、入社後にステップアップするケースも一般的です。

費用の一部または全額を会社が負担してくれることもあるため、免許がないことを理由に諦める必要はありません。

女性やシニア世代の転職事例も増加中

一昔前まで「男の世界」とされていたトラック業界ですが、近年は女性やシニア世代の活躍も目立つようになっています。

AT車の普及や、パワーゲートなどの荷役補助装置の導入により、力仕事の負担が軽減され、性別や年齢に関係なく働ける環境が整ってきました。

実際に、家庭と両立できるルート配送に従事する女性ドライバーや、定年後にセカンドキャリアとして中距離輸送を選ぶ60代の男性など、さまざまな事例が報告されています。

これからの物流業界は、多様な人材が活躍できるフィールドになりつつあります。

未経験歓迎の求人を見極めるポイント

未経験者を対象にした求人は増えていますが、すべてが理想的な職場とは限りません。

求人選びでは以下のポイントに注目しましょう。

- 教育・研修制度の有無 – 座学だけでなく、同乗研修や実技指導があるかどうか。

- 免許取得支援の内容 – 費用負担の割合、取得までの期間、取得後の条件など。

- 離職率や定着率の情報 – 口コミサイトやSNSで「辞めた人の声」もチェック。

- 勤務時間や休日数 – 未経験者が無理なく働けるスケジュールか。

こうした点を確認することで、安心してスタートできる職場に出会える可能性が高まります。

▼未経験からでもトラック運転手は目指せる

未経験だからといってトラック運転手への転職を諦める必要はありません。

人手不足の今こそ、チャレンジに適した時期であり、多くの企業が初心者の受け入れ体制を強化しています。

普通免許しかなくても始められる仕事があり、年齢や性別に関係なくチャンスは広がっています。

重要なのは、自分に合った環境を選ぶこと。未経験歓迎の求人をしっかり見極め、サポート体制の整った会社を選べば、無理なくスムーズに新しいキャリアをスタートできます。

物流の現場で、新しい自分の可能性を見つけてみませんか?

トラック運転手の仕事はどんな内容?転職前に知っておくべき実態

転職を検討する上で最も気になるのは「どんな仕事をするのか」という点ではないでしょうか。

トラック運転手の仕事は単に運転するだけではなく、運ぶ荷物の種類や会社のスタイル、担当するエリアによって業務内容が大きく異なります。

また、勤務時間や休日日数の違い、体力への負担など、事前に知っておくことで「こんなはずじゃなかった」と後悔せずに済むポイントも多々あります。

ここでは、トラック運転手の仕事内容の実態を詳しく解説し、自分に合う働き方やキャリアプランを描けるように整理していきます。

運ぶものによって仕事内容が異なる

運転手の仕事は「何を運ぶか」で大きく変わります。

- 食品や日用品の配送は、コンビニやスーパー向けの小口配送が中心で、1日に何件も配達するスタイル。積み下ろし回数は多めで体力が求められますが、配送ルートは安定しています。

- 建材や重量物の輸送は、大型トラックを使用し長距離移動が多くなります。一方で、1日に1〜2件と件数は少ないことが多いです。

- 精密機器や医療品の運送では、運転の丁寧さや温度管理といった慎重な対応が求められるため、慎重な性格や几帳面な人に向いているといえるでしょう。

このように、運ぶ物によって体力的負担、拘束時間、求められるスキルが変わってくるため、自分の性格や希望と照らし合わせて考えることが大切です。

配送ルート・勤務時間・休日日数の違い

トラック運転手の勤務体系は大きく3パターンに分かれます。

- ルート配送(近距離)

毎日決まった店舗や施設を回るスタイルで、勤務時間も比較的規則的。体力よりも正確さと安定性が重視されます。 - 中距離配送

日帰り圏内(片道200km以内)の配送が多く、朝早く出発して夕方に帰るケースが主流です。拘束時間は長めになる傾向があります。 - 長距離配送

数日かけて移動する仕事で、体力と生活リズムの調整力が必要です。ただし、高収入を狙えるポジションでもあります。

また、勤務日数や休日は会社によって差がありますが、週休2日や完全週休2日制の職場も増加中。

夜間のみの勤務や土日祝休みの求人もあり、自分に合った勤務体系を選ぶことが転職成功の鍵となります。

トラックの種類と適性の見極め方

トラックには用途によって様々な種類があります。代表的なものは以下のとおりです。

- 2t・4tトラック – 小型・中型の配送に用いられ、市街地での集配に向いています。

- 大型トラック(10t以上) – 長距離や大量輸送に対応し、運転には大型免許が必要です。

- トレーラー・ダンプ・タンクローリー – 特定の業種向けで、特殊な操作スキルや資格が求められます。

未経験からスタートする場合は、まずは2t・4tのドライバーから始めて経験を積むのが現実的。

徐々に免許をステップアップしながら、自分に適した車種や業務を選んでいくのが理想です。

体力・健康面で求められるもの

トラック運転手は長時間座っていることが多く、体力よりも持久力や集中力が重要視されます。

もちろん積み下ろしや車両の点検・洗車作業などもあるため、ある程度の体力と健康維持は必要不可欠。

特に腰や膝に負担がかかる場面が多いので、日頃からのケアや体調管理が求められます。

また、健康診断でのチェック項目(視力、血圧、睡眠時無呼吸症候群など)にも注意を払いましょう。

企業によっては、ドライバーの安全を守るため定期健康診断やメンタルケア体制が整備されているところもあります。

▼仕事内容を知れば、ミスマッチを防げる

トラック運転手の仕事は一言では語れず、運ぶ物・勤務形態・車両の種類によって大きく変わる職種です。

転職前にしっかりと情報収集を行い、自分に合った働き方を見極めることが成功の第一歩です。

未経験だからこそ、事前の理解と準備が重要。

自分に合う業務内容を見つけることで、長く安定して働けるキャリアにつながります。

トラック業界への転職を前向きに検討するなら、まずは「どんな仕事をするのか」を正しく把握することから始めましょう。

トラック業界への転職理由は?実際に多い動機と背景

「安定した仕事に就きたい」「人間関係に疲れた」

こうした悩みを抱えて転職を考える人にとって、トラック業界は大きな選択肢のひとつです。

未経験からでもスタートしやすく、キャリアを重ねれば高収入も期待できる点から、異業種からの転職者が年々増加しています。

特に、コロナ禍以降は物流の重要性が再認識され、雇用の安定性という点でトラック運転手への注目度が高まりました。

ここでは、実際にトラック業界へ転職した人たちの「よくある理由」に焦点をあて、その背景や現状を掘り下げていきます。

高収入・安定を求めたキャリアチェンジ

「給与が下がった」「不安定な働き方に限界を感じた」という声は、飲食業・観光業など不安定な業界からの転職希望者によく聞かれます。

トラック運転手は、仕事量の増減が比較的少なく、正社員で月収30〜40万円を狙える職場も多数。

また、長距離運転や深夜帯の勤務で手当がつく場合もあり、短期間でしっかり稼ぎたい人にも魅力的な職種です。

さらに、勤続年数や保有免許に応じてキャリアアップ・収入アップの道もあり、「手堅く生活基盤を築きたい」という理由で選ばれることが増えています。

人間関係のストレスが少ない職場環境を求めて

オフィスワークや接客業で人間関係に疲れた人たちにとって、「一人で過ごせる時間の多さ」は大きな魅力です。

トラック運転手は基本的に運転中は一人の空間。黙々と作業に集中できるため、チームワークやコミュニケーションに神経をすり減らす必要がないというメリットがあります。

もちろん、荷主や同僚との連絡はありますが、過度な干渉が少ない職場が多いため、「一人でいる時間を大切にしたい」「気楽な環境で働きたい」と考える人に支持されています。

手に職をつけて長く働ける職種としての魅力

トラック運転手は、国家資格である運転免許(中型・大型・けん引など)を取得することで、一生使えるスキルを得られる職業です。

年齢や経歴に関係なく評価されやすく、経験を積めば管理職や教育係などのポジションも目指せます。

また、運転技術とルールをしっかり守れば、年を重ねても続けられる仕事であり、シニア層の転職先としても注目されています。

将来的に独立し、個人事業主ドライバーとしてフリーで働く選択肢もあるため、「スキルで食べていく」ことを目指す人にとっては非常に合理的な転職先です。

地方や郊外での雇用ニーズが高いこと

都市部ではテレワークや人員整理が進む一方、地方や郊外では「物流を支える人手」が常に不足しています。

特に、中小企業や農業・製造業が多いエリアでは、トラック運転手の求人が安定して存在しています。

加えて、地方在住の人にとっては、転居せずに正社員として働けるチャンスがある点も大きなメリットです。

通勤圏内で就職できる、地域密着型の職場が多いことも、トラック業界が支持される理由のひとつです。

▼背景を知れば、納得の転職先になる

トラック業界は、高収入・人間関係の気楽さ・将来性・地域での安定雇用など、幅広いメリットを持つ業界です。

特に未経験でも参入しやすい環境が整っているため、「今までとは違う働き方をしたい」と考えている人にとっては、有力な転職先となるでしょう。

どんな理由であれ、自分の人生設計に合った選択をすることが何よりも大切です。

トラック運転手という職業が、その一歩になるかもしれません。

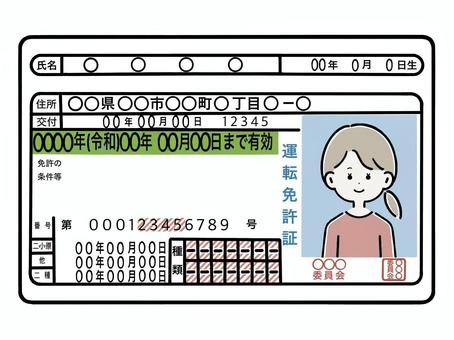

転職活動で必要な免許・資格と取得方法

トラック運転手への転職を目指すうえで、避けて通れないのが「運転免許の取得」です。

特に中型や大型、けん引といった特殊免許は、トラックの種類や業務内容によって必須となるケースが多く、転職希望者にとっての重要な準備項目となります。

また、実務未経験者がスムーズに業界へ入るためには、免許取得の費用や期間、さらには企業が提供する支援制度についても正確に理解しておくことが不可欠です。

ここでは、転職を成功させるために押さえておきたい「免許・資格の基礎知識」とその取得方法について、わかりやすく解説します。

中型・大型・けん引免許の違いと活用範囲

トラック運転手として働くには、普通免許だけでは対応できない車両も多く、追加の免許が必要になります。代表的なのが以下の3種類です。

- 中型免許 – 最大積載量6.5t未満・車両総重量11t未満のトラックを運転可。主に4tトラックに使われ、宅配・ルート配送などでニーズが高い。

- 大型免許 – 最大積載量6.5t以上・車両総重量11t以上。10tトラックや大型トレーラーを運転できるため、高収入案件が多い。

- けん引免許 – トレーラーなどをけん引するために必要。タンクローリーや車両運搬車など、専門性が高く、取得すれば収入アップも期待できます。

それぞれの免許は段階的に取得することも可能で、まず中型を取得し、後に大型やけん引にステップアップする人も多くいます。

会社による免許取得支援制度とは?

未経験者の転職を後押しするために、多くの物流会社では「免許取得支援制度」を導入しています。

これは、入社後に会社が費用を一部または全額負担してくれる制度で、費用面のハードルを大きく下げるものです。

制度の内容は企業によって異なりますが、代表的なものは以下の通りです。

- 入社後に教習所へ通う費用を会社が負担

- 一定期間の勤務を条件に費用を全額補助

- 給与をもらいながら免許取得できるOJT制度

こうした制度を活用すれば、自己負担を抑えてステップアップが可能です。

ただし、「支援対象となる免許の種類」や「対象者の条件」は事前によく確認しましょう。

実務経験のない人が注意すべき点

免許があっても、実務未経験では採用に不利とされる場面もあります。

そのため、以下のような点に注意が必要です。

- 未経験歓迎の求人を選ぶこと

- 同乗研修やOJT制度のある会社を探す

- 最初は中型トラックから始めて経験を積む選択も現実的

特に大型車やけん引免許を取得した場合でも、「ぶっつけ本番」でいきなり現場に出されることのない企業を選ぶのが安心です。

実地のサポートがしっかりしている企業は、定着率も高い傾向があります。

免許取得までの期間と費用の目安

免許を取得するには、期間・費用ともにある程度の準備が必要です。

以下に一般的な目安をまとめます。

| 免許の種類 | 取得期間(通学) | 費用の目安(教習所) |

| 中型免許 | 約2〜3週間 | 約20〜30万円 |

| 大型免許 | 約2〜3週間 | 約25〜35万円 |

| けん引免許 | 約1〜2週間 | 約10〜15万円 |

※合宿プランの場合は、もう少し短期間・低価格で取得できるケースもあります。

また、教習所によっては未経験者向けのセット割引プランや、短期集中型コースも用意されています。

費用と時間に余裕がない人は、合宿免許や会社提携の教習所を選ぶことで効率的な取得が可能になります。

▼免許取得は「転職成功のカギ」になる

トラック運転手として新たなキャリアを築くには、適切な免許取得と企業選びが不可欠です。

中型・大型・けん引といった免許は、自分のキャリアプランや志望職種に応じて段階的に取得するのがおすすめです。

また、免許取得支援制度を上手に活用すれば、金銭的負担を減らしながらスムーズに現場へ進出できます。

免許=将来への投資と捉え、しっかり準備することが転職成功の第一歩となるでしょう。

転職後に後悔しないための会社選びのコツ

トラック運転手への転職は、未経験からでも十分に目指せる職種ですが、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまう人も少なくありません。

その多くは、「会社選び」の段階で情報収集が不十分だったことが原因です。

とくに運送業界は企業によって働き方・待遇・サポート体制の差が非常に大きいため、慎重に比較検討することが大切です。

ここでは、転職後に失敗しないための会社選びのポイントを4つに分けて解説します。

教育体制や研修制度の有無を確認する

未経験であれ経験者であれ、新しい職場でスムーズに業務を始めるためには研修制度の充実度が鍵となります。

以下のような項目を事前に確認しておくと安心です。

- 同乗研修(OJT)があるか

- 座学や安全教育の機会があるか

- マニュアルやチェックリストが整備されているか

- 新人に対するフォロー体制が整っているか

これらがしっかり用意されている会社であれば、現場での不安やミスを最小限に抑え、安心してスタートを切ることができます。

特に未経験者の場合、「初日にいきなり運転を任される」ような企業は避けた方がよいでしょう。

離職率や勤続年数などの公開情報をチェック

働きやすい会社かどうかを見極めるために、社員の定着率や勤続年数といった数字をチェックすることも非常に重要です。

企業によっては以下のような情報を求人サイトや公式HP、または決算書類などで公開しています。

- 離職率や新卒3年以内の定着率

- 平均勤続年数

- 過去1年の採用者数と退職者数

これらのデータに加え、厚生労働省の「企業情報提供サイト(jobtag)」などでも労働条件の客観的なデータが参照できます。

勤続年数が極端に短い企業や、離職率が高い業者は、業務負荷や人間関係に問題がある可能性もあるため、慎重に判断しましょう。

SNSや口コミサイトでの現場の声を参考に

求人票や公式情報だけでは見えないリアルな職場の雰囲気を知るには、実際に働いている人や元社員の声をチェックすることが効果的です。

以下のような方法で、現場の声を収集することが可能です。

- 転職口コミサイト(例:転職会議、OpenWork、ライトハウスなど)

- Twitter(X)、YouTubeなどのSNS発信

- Googleマップのレビュー欄や企業ブログのコメント欄

「〇〇運送 ブラック」「△△物流 きつい」などの検索ワードで調べると、ネガティブな情報が見つかることもあります。

ただし、あまりに偏った情報だけに左右されず、複数の情報を横断的に見ることが大切です。

業務委託や請負のリスクも理解しておく

トラック運転手の雇用形態には、正社員のほかに「業務委託」「請負契約」などの形態も存在します。

一見すると「高収入が期待できる」といったメリットが強調されますが、以下のようなリスクも併せて把握しておく必要があります。

- 事故や車両トラブル時の補償が自己責任

- 社会保険が適用されないケースがある

- 仕事量が安定しないため、月収に波が出る

- 営業活動や請求処理も自己対応になる場合がある

独立志向がある方にとっては魅力的な働き方かもしれませんが、未経験者にはハードルが高く、まずは正社員として経験を積むことを推奨します。

▼慎重な企業選びが後悔のない転職の第一歩

トラック運転手への転職を成功させるには、「どこで働くか」を丁寧に見極めることが最も重要です。

研修制度・勤続年数・現場の声・契約形態といったポイントを総合的にチェックすれば、ミスマッチや早期退職のリスクを減らすことができます。

転職活動中は「とにかく早く決めたい」と焦りがちですが、長く安心して働ける環境を選ぶことこそが、結果的に自分のためになる選択です。

正しい情報収集で、後悔のないキャリアチェンジを実現しましょう。

トラック運転手への転職でよくある不安と解消法

トラック運転手への転職に興味があっても、実際には多くの人が「自分にできるだろうか」「働き方に慣れられるだろうか」と不安を感じるものです。

未経験であればなおさら、仕事内容や環境への疑問や不安がつきまといます。

しかし、事前に対策を知っておくことで、多くの不安は十分に解消可能です。

ここでは、トラック運転手への転職時によくある不安と、その乗り越え方をわかりやすく解説します。

運転や車両トラブルへの不安への備え方

未経験の方にとって最も大きな不安の一つが、「自分で大型車両を運転できるのか」という点です。

また、車両トラブルが起きた場合の対処にも不安を感じがちです。

このような不安を解消するには、以下のような備えが有効です。

- 研修制度の整った企業を選ぶ – 同乗研修やOJTがある会社では、実務経験がなくても段階的に運転スキルを身につけられます。

- 緊急時のマニュアルやサポート体制があるか確認 – 万が一の車両故障や事故に備え、サポート窓口があるかを事前に確認しておきましょう。

- 整備記録や点検ルールが徹底されている企業を選ぶ – 故障を未然に防ぐためにも、日常点検の体制が整っている職場は安心です。

こうしたサポート体制のある企業に転職することで、不安を最小限に抑え、徐々に自信をつけていくことができます。

家族や周囲の理解を得るための説明法

長距離運転や夜勤などがある業種ゆえに、「家族の理解が得られるか不安」という声も多く聞かれます。

とくに転職となると、家族は将来の生活設計に不安を覚えることもあるでしょう。

理解を得るためには、以下のような説明が効果的です。

- 収入や勤務体系について事前に共有する – 求人票や面接で得た具体的な情報を家族と共有しましょう。見込み年収や休日数を明確に伝えることで安心材料になります。

- ライフスタイルとのバランスを話し合う – 勤務シフトや休暇の取得ルールを説明し、家庭との両立が可能であることを示しましょう。

- 将来的なキャリアプランを伝える – 「最初は運転手として経験を積み、将来は管理職や独立も視野に入れている」と伝えることで、家族にとっても納得感が増します。

事実ベースで丁寧に説明することで、家族の不安や誤解を和らげ、応援してもらいやすくなります。

転職後の給与・待遇のギャップ対策

「求人には高収入と書いてあったのに、実際は思ったほどでもなかった」という待遇面のギャップは転職後の後悔につながりやすいポイントです。

このようなトラブルを防ぐためには、事前確認が必須です。

- 固定給と歩合給の内訳を確認する – 特に運送業界は「〇〇円以上可」といった表記が多いため、最低保証額やインセンティブ条件を把握しておきましょう。

- 残業・深夜手当などの支給体系を確認 – 夜勤・長距離運行が多い場合、それに応じた手当があるかをチェックすることが大切です。

- 福利厚生の内容を確認する – 賞与、社会保険、退職金制度などの有無も生活に直結します。

転職エージェントの活用や複数社の比較を通じて、現実的な収入見込みを立てておくことが後悔防止につながります。

長距離勤務や夜勤に対する体調管理の工夫

不規則な勤務時間や長距離運転は、身体への負担が大きくなる傾向があります。

特に未経験から転職する場合は、働き方への適応に不安を覚えるのが自然です。

以下のような対策で、体調面の不安を和らげることができます。

- こまめな休憩と仮眠を徹底する – 高速道路のSAやPAを活用し、休息を計画的に取りましょう。

- 栄養バランスのよい食事を意識する – コンビニ食でもタンパク質と野菜を組み合わせるなどの工夫が可能です。

- 定期的な運動やストレッチを取り入れる – 休憩時間に軽く体を動かすだけでも、疲労の蓄積を防げます。

また、健康診断を定期的に受けることや、無理なスケジュールを強いられない職場を選ぶことも重要です。

▼不安を“準備”と“理解”で乗り越える転職へ

トラック運転手への転職に不安はつきものですが、それらの多くは「知らないこと」によるものです。

仕事内容、働き方、収入面、家族との関係など、どれも事前に理解し備えておくことで解消できます。

未経験でも安心してスタートを切るためには、企業選びと情報収集がカギ。

不安を「転職をやめる理由」ではなく、「正しい準備を進めるための材料」として捉え、自信をもって新たな一歩を踏み出しましょう。

転職後のキャリアアップと働き方の選択肢

トラック運転手への転職は、単なる「仕事の乗り換え」にとどまりません。

実はこの業界には、努力次第でキャリアアップや多様な働き方を実現できる可能性が豊富にあります。

未経験からスタートしても、ルート配送で経験を積んだのちに管理職や教育係として後輩を育てる道もあれば、個人事業主として独立し、自由な働き方を目指す人も少なくありません。

また、地域密着型企業から全国規模の大手企業にキャリアチェンジする人も多く、副業や兼業の柔軟な働き方が可能な職場も存在します。

転職をきっかけに「長く安定して働ける道」を選びたい方にとって、トラックドライバーは将来設計を描きやすい選択肢の一つです。

ルート配送から管理職・指導員へ

トラック運転手のキャリアパスとしてまず挙げられるのが、ルート配送からステップアップして現場を統括する立場に進む道です。

一定の実務経験と社内評価を積むことで、以下のような役職へ昇進が可能になります。

- 運行管理者 – ドライバーのスケジュールや安全管理を担い、現場全体をコントロールする重要な役職です。

- 教育係・新人指導員 – 未経験者への運転技術やマナーの指導役として、経験を活かして後輩育成に貢献できます。

- エリアマネージャーや営業職への転身 – 運送業の全体像を理解しているからこそ、顧客対応や提案営業にも強みを発揮できます。

現場経験をベースにした管理職への昇進は、収入アップや勤務時間の安定にもつながるため、長期的なキャリア形成に有利です。

独立して個人事業主ドライバーになる道

経験を積んだのち、トラックを自分で購入し「軽貨物や中型車両による独立開業」を選ぶ人も増えています。

これは、自分のペースで仕事量を調整しながら働けるという魅力があります。

- 軽貨物配送(黒ナンバー)からの独立が一般的 – 比較的低コストでスタートでき、フードデリバリーや宅配便の委託など多様な案件が存在します。

- 仕事はマッチングアプリや業者を通じて受注 – 固定顧客をつかめば、安定収入を確保しやすくなります。

- 運送会社の下請けとして契約するケースも – はじめは委託ドライバーとして業務に慣れ、徐々に自分で仕事を広げる人が多い傾向です。

独立するには準備と覚悟が必要ですが、時間の自由度や収入の上限を自ら決められるという点で非常に魅力的です。

地域密着型から全国展開企業への転職も可能

トラック業界は職場の選択肢が非常に多いのも特徴です。

最初は地元の中小運送会社で経験を積み、のちに大手企業や上場企業への転職を目指す人も珍しくありません。

- 地域密着型企業は、未経験者歓迎の職場が多く、働きながらスキルアップが可能です。

- 全国展開企業では、福利厚生や教育体制が整っており、安定した働き方が実現できます。

- 勤務エリアの選択肢も広く、将来的にUターン・Iターン就職に切り替えることも可能です。

このように、スキルや経験に応じてステージを変えられるのが、トラック業界の柔軟な魅力です。

副業や兼業との両立が可能な業態とは

近年では「副業OK」「柔軟なシフト対応」といった働き方を認める運送会社も増えつつあります。

特に軽貨物配送や企業間の定期ルート配送では、時間管理がしやすいというメリットがあります。

- 週3〜4日の勤務でもOKな求人も多いため、他の仕事との両立がしやすいです。

- 朝のみ・夜のみ・週末のみといった時間帯での勤務も選択可能です。

- 副業としてスタートし、のちに本業に切り替えるパターンも多く見られます。

会社員からの転職でも、「いきなりフルタイムで働くのは不安」という方にとって、副業型ドライバーとして段階的にキャリアチェンジする方法は現実的な選択肢です。

▼トラック業界で広がるキャリアの選択肢

トラック運転手への転職は、単なる職業の変更ではなく、将来の働き方を多様に広げる“キャリアの分岐点”でもあります。

管理職への昇進や独立、企業の規模変更、そして副業・兼業との両立など、ライフスタイルや志向に合わせて柔軟に選べるのがこの業界の強みです。

「今の仕事に限界を感じている」「安定しながら自由に働きたい」

そんな方にこそ、トラック業界は多くのチャンスを提供しています。

未経験からでも、その一歩を踏み出せば、あなたに合った働き方がきっと見つかるはずです。

今こそ狙い目?物流業界の変化とトラック運転手の将来性

物流業界はいま、大きな転換期を迎えています。

2024年から施行されたトラックドライバーの時間外労働の上限規制によって、「物流2024年問題」が顕在化。

さらに、団塊世代の大量退職や中小事業者の廃業などが重なる「2025年問題」が追い打ちをかけています。

こうした背景から、トラック運転手への転職が“狙い目”とされる理由は、かつてないほど明確になってきました。

企業側は人材確保に本腰を入れ始めており、未経験者への採用ハードルは年々低下。免許取得支援や教育制度の充実、多様な働き方の導入など、これまで以上に柔軟な受け入れ体制が整いつつあります。

このパートでは、物流の未来とともに未経験からトラック運転手を目指す人にどんなチャンスが広がっているのかを解説し、変化の時代にこそ選ばれる職業としての可能性を探っていきます。

物流2024年・2025年問題が生む新たな雇用チャンス

物流業界では「2024年問題」に続き、「2025年問題」も懸念されています。

2024年問題とは、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年間960時間)が適用されることで、物流業全体の輸送能力が約14%減少すると予測されている大きな制度改革です。

これに加え、2025年問題では次のような状況が重なります。

- 団塊世代の大量退職により、現役ドライバーの高齢化と人材不足がさらに深刻化

- 地方の小規模事業者を中心に、後継者不在による事業撤退が加速

- 介護・医療分野の人手不足にドライバーが流出し、物流業界の確保競争が激化

これらの要素により、物流業界はこれまで以上に未経験者を積極的に受け入れる姿勢を見せています。

特に注目すべきは以下のポイントです。

- 短時間勤務や週休制度を導入する企業が増加し、多様な働き方が実現

- 免許取得支援や同乗研修制度を強化し、新人育成への投資が活発化

- 年齢・性別・経験を問わず、採用基準が柔軟になっている傾向

一例として、中高年のシニア層や子育てを終えた女性の採用例も全国で増加しています。

このように、制度改革と人材構造の変化によって未経験者でもチャレンジしやすい環境が整いつつある今は、まさにトラック運転手としてのキャリアをスタートさせる絶好のタイミングです。

未経験だからこそ、これからの物流を支える新しい人材として歓迎されるケースも少なくありません。

電動トラック・自動運転へのシフトと人材需要

環境負荷を減らす取り組みとして、物流業界ではEV(電動トラック)や自動運転技術の導入が加速しています。

これにより、今後はドライバーにもITリテラシーやテクノロジーへの適応力が求められるようになっています。

たとえば:

- 電動トラックの操作方法や充電知識

- 自動運転支援システムとの連携(運行監視・緊急操作など)

- 運行データの管理やアプリを使った報告業務

とはいえ、これらの技術は多くの企業で丁寧な研修体制が整っており、未経験者も学びながら慣れていける環境が増えています。

新しい技術を積極的に取り入れる意欲がある人ほど、今後の業界内で重宝される存在になるでしょう。

サステナブル物流に対応できるドライバー像

国際的な潮流として、「環境負荷を減らした持続可能な物流」=サステナブル物流がキーワードになっています。

この動きに対応できるドライバーには、単なる運転技術以上に以下のような視点や行動力が求められています。

- 効率的なルート選定で燃料を削減

- 荷扱いや配送先でのマナーを守るなど、社会的責任への意識

- 積載量・走行距離の最適化を意識する行動

今後は「ただ荷物を運ぶ」だけでなく、「物流全体の質を支える存在」としての評価も高まっていくでしょう。そのため、意識の高い未経験者はむしろ歓迎される傾向にあります。

転職者が活躍するための視点と行動

物流業界の変化を背景に、未経験から活躍するために意識すべきポイントは次の通りです。

- 変化を前向きに受け入れ、常に学ぶ姿勢を持つこと

- デジタル機器や新技術への抵抗感を持たないこと

- 体力だけでなく、「考える力」や「改善意識」を持つこと

これらを意識できる人材は、現場でも評価されやすく、将来的に管理職や指導員、さらには独立の道へと進む可能性も大いにあります。

業界未経験でも、成長する意欲があれば十分に通用する時代になっています。

▼変化する物流業界は、未経験者の“希望の入り口”に

物流業界の大きな変革期である今、人手不足・働き方の見直し・技術革新という三大要素が重なり、未経験者にも門戸が大きく開かれています。

これからのドライバーには、柔軟な思考と行動力が求められる一方で、新しい環境に飛び込める「素直さ」や「学ぶ姿勢」が何より重視されるようになりました。

トラック運転手は「古い仕事」と思われがちですが、今では未来型の働き方ができる進化中の職業です。

「今からでも遅くない」「未経験からでも可能性がある」物流の新時代は、あなたの転職にも追い風です。

今こそ一歩を踏み出す時。トラック運転手への転職で未来を切り拓こう

物流業界は、今まさに大きな転換期を迎えています。

人手不足による採用強化、働き方改革による労働環境の見直し、技術革新による業界構造の変化などが同時に進行しており、未経験からでも安心して挑戦できる土壌が整いつつあります。

また、高収入・安定性・スキルの習得・キャリアの多様性など、他の職種にはない魅力も豊富に存在します。

転職にあたっての不安や悩みも、情報収集と準備次第でしっかりと乗り越えることが可能です。

これからの時代、トラック運転手は単なる“運ぶ人”ではなく、スマート物流を支えるプロフェッショナルへと進化していきます。

だからこそ、未経験でも「今」がチャンス。あなたの人生に、新たな可能性を広げる転職の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。